2025.09.10販促・マーケティング

100円均一の大創産業、3ブランド比較(後編)「世界観はこうしてつくられる、3ブランドの売場演出を探る」

100円ショップの代名詞とも言えるDAISO(ダイソー)。そのDAISOが展開する新業態、THREEPPY(スリーピー)とStandard Products(スタンダードプロダクツ)。

価格帯もターゲットも異なるこの3ブランドは、売り場での“見せ方=販促物”にもそれぞれの世界観が色濃く表れています。

100円均一の大創産業、3ブランド比較(後編)は、それぞれの店舗に足を運びながら、店頭販促物のデザインや演出にどんな違いがあるのかを比較してみました。

※店舗写真の掲載については、大創産業様から許可を頂いてます。

※前編はこちらから

※中編はこちらから

目次

- 【DAISO】── 情報量×カラフルで“楽しい迷子”になる空間演出

- 【THREEPPY】── “かわいい”を視覚で伝える、映える販促デザイン

- 【Standard Products】── 声高に語らず伝える、“上質”の佇まい

- “店頭販促物”の比較

- まとめ:販促物のデザインは「伝え方の戦略」

【DAISO】── 情報量×カラフルで“楽しい迷子”になる空間演出

まずは言わずと知れたDAISO。

店頭に入った瞬間、目に飛び込んでくるのは所狭しと並ぶ商品群とにぎやかなPOPの数々。

季節商品やトレンドアイテムが入れ替わり立ち替わり並び、

「これが100円⁉」という驚きを後押しするのが、“大きめ&明快なPOP”です。

価格を目立たせるフォント、太字のキャッチコピー、視線を誘導する矢印やマーク。いわば“分かりやすさ”の演出に長けています。

さらに、最近ではLINEミニアプリを活用したシールキャンペーンなど、リアルとデジタルを融合した販促物にも力を入れており、老若男女を問わない顧客層に対応する柔軟さを感じます。

▶︎ 販促物の特徴:

●色使いは派手め、アイキャッチ重視

●季節・新商品の「今」感を伝えるダイナミックさ

●デジタル施策との併用が増加

【THREEPPY】── “かわいい”を視覚で伝える、映える販促デザイン

一方、THREEPPYは雰囲気ががらりと変わります。

グレーやくすみピンクを基調とした売り場に整然と並ぶ商品たち。

販促物もトーンを揃えたシンプル&フェミニンなデザインで、“生活に馴染むおしゃれ雑貨”というブランドイメージを損なわない配慮がなされています。

特に印象的なのが、販促ツールの「見せすぎない」美学。

たとえばPOPに使う文字量は最小限、背景は白やペールトーン。商品の色や質感が引き立つように控えめな表現が貫かれています。

インフルエンサーとのコラボやSNS投稿を見越した「映える空間づくり」=販促物もその一部という設計思想が読み取れます。

▶︎ 販促物の特徴:

●くすみカラーを中心に、空間に溶け込むデザイン

●「かわいい」が伝わるシンプルな表現

●SNSシェアを想定したビジュアル重視

【Standard Products】── 声高に語らず伝える、“上質”の佇まい

そして最後はStandard Products。

こちらは一転して、**静かで落ち着いた“生活提案型の売り場”**です。

販促物も極めてミニマル。

商品の横に小さな札で「〇〇焼」「燕三条製」などと素材や産地が書かれているだけ。

文字サイズも控えめで、フォントもゴシック体や明朝体のシンプルなもの。

まるで、商品の良さは“説明しすぎないことで伝わる”とでも言わんばかりのトーンです。

また、販促の一部として地域職人とのコラボアイテムが展示されているコーナーがあり、そこでは簡単な制作ストーリーが記されたパネルも。ここにはブランドの思想=“ちょっといいのが、ずっといい”が凝縮されています。

▶︎ 販促物の特徴:

●シンプルな書体・低彩度カラーで統一感

●「素材」「産地」「使い心地」などをさりげなく訴求

●ストーリーテリングで商品への共感を呼ぶ

店頭販促物は「ブランドらしさ」を語る静かな語り部

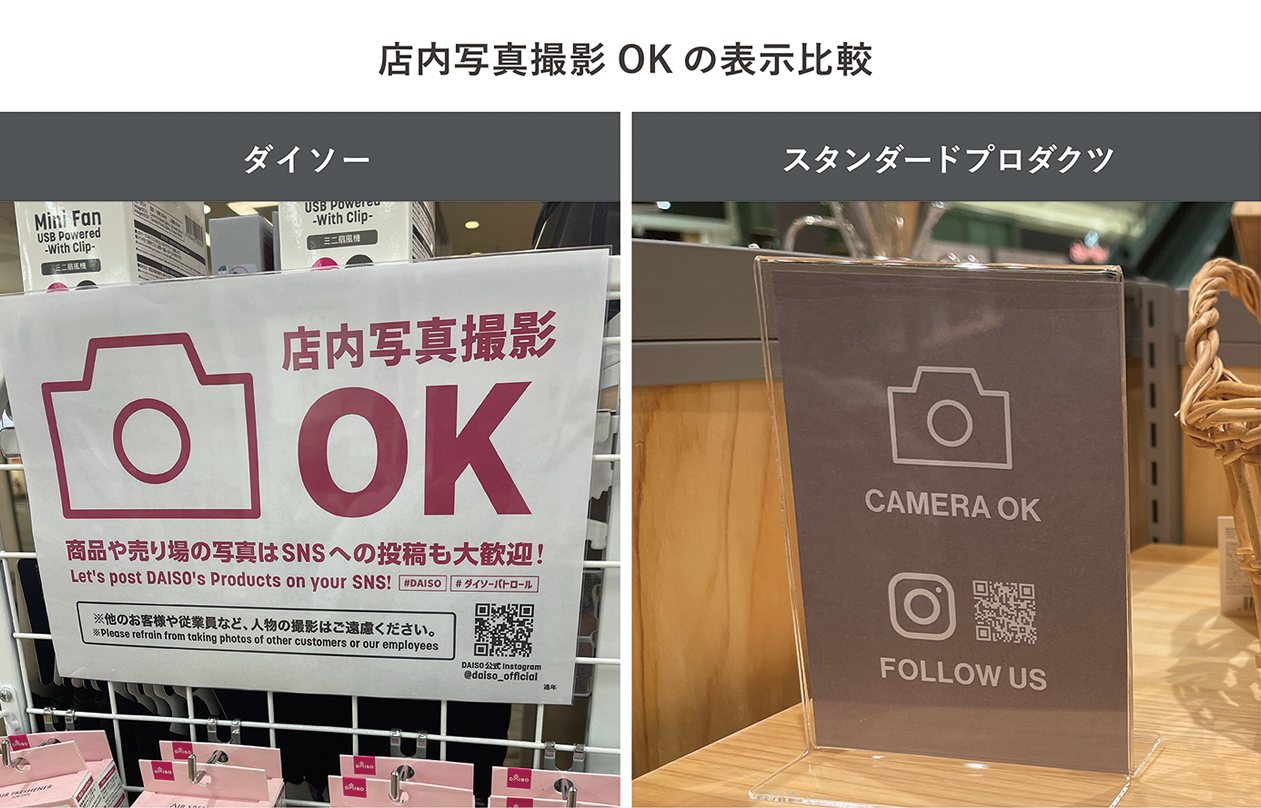

このように、3ブランドは店頭販促物の「見せ方」において、まったく異なるアプローチを取っています。

店頭販促物を比較してみましたので、ご覧ください。

まとめ:販促物のデザインは「伝え方の戦略」

商品の価格やクオリティだけではなく、その“価値”をどう伝えるか。

店頭販促物は、まさにその最前線に立つ「語り部」のような存在です。

中でも個人的には、Standard Productsの静かで上質な世界観に惹かれました。

たとえば300円という価格であっても、それ以上の価値を感じさせる佇まい。

過度に語らずとも伝わる“余白の美”が、販促物の中に丁寧に宿っていると感じます。

しかし、それが必ずしも「売り」につながるとは限りません。

情報量の多さや賑やかさが功を奏する場面もあれば、シンプルさが逆に届かないこともある。

つまり、「これが正解だ」と言い切れる形はなく、常に試行錯誤を繰り返す必要があるのです。

その“正解を求めて追求していく姿勢”こそが、

私たち販促や企画に携わる者の使命であり、「やりがい」でもあります。

「どう見せるか」は、「どう伝えたいか」から始まる。

そしてその答えは、ブランドや商品ごとに常に変化し続ける——

今回の比較から、そんな販促の本質を改めて考えさせられました。